骨粗鬆症

骨粗鬆症

当院では、骨粗鬆症の予防・診断・治療を骨粗鬆症認定医が専門的に行い、患者さま一人ひとりに合わせた最適な治療プランを提供しています。骨折リスクの評価から最新の治療まで、包括的なケアを行い、健康な骨の維持をサポートします。

当院では高精度な骨密度測定装置(DEXA)を導入し、腰椎・大腿骨の骨密度を正確に測定。血液・尿検査と併せて骨粗鬆症の早期発見・適切な治療を実施します。

骨粗鬆症は関節リウマチと関連が深く、専門的な診療が必要です。当院ではリウマチ専門医が総合的に診断・治療し、最適な治療方針を提案します。

骨の健康維持には運動と栄養管理が重要です。当院では骨粗鬆症予防の食事指導や運動療法を行い、骨密度低下を防ぐサポートをしています。

骨粗鬆症の治療では、患者さまの病状やライフスタイルに合わせた治療法を選択します。

骨折リスクが高い方には、より効果的な注射療法を検討し、定期的な検査で治療効果をモニタリングします。

骨粗鬆症は自覚症状が少なく、骨折で気づくことが多いため早期発見・治療が重要です。当院では転倒予防のリハビリやバランストレーニングを含む包括的なケアを提供しています。

当院は阪急園田駅から徒歩1分とアクセスしやすく、予約システムやキャッシュレス決済にも対応しています。骨粗鬆症治療は長期的な継続が重要なため、通院しやすい環境を整え、患者さまの負担を軽減しています。

当院の骨粗鬆症外来では、最新の検査機器を活用した精度の高い診断、リウマチ専門医による専門的な治療、生活習慣の改善指導、充実した治療オプションを提供し、骨折予防に重点を置いた診療を行っています。健康な骨を維持し、充実した生活を送るために、早めの検査と治療をおすすめします。

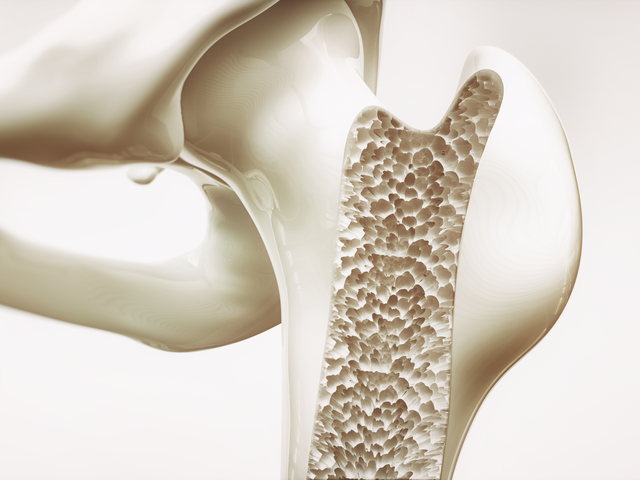

骨粗鬆症は骨がもろくなり、転倒などで骨折しやすくなる病気です。背骨や手首、太ももの骨折を招き、背中が丸くなることもあります。高齢化とともに増加しており、予防や早期診断、適切な治療と生活習慣の改善が重要です。

女性は閉経によりホルモン分泌が減少し、骨密度が低下して骨粗鬆症を発症しやすくなります(閉経後骨粗鬆症)。また、副甲状腺や甲状腺の異常によりホルモンが過剰分泌されると、骨の破壊が進み骨粗鬆症を引き起こすことがあります。ホルモンバランスの乱れが骨の健康に大きく影響します。

骨粗鬆症は、骨密度と骨質の低下により骨折しやすくなる病気です。女性は20歳頃に骨量が最大となり、40歳以降は減少、閉経後はホルモンの影響でさらに骨量が低下します。カルシウム不足、運動不足、喫煙、過度な飲酒なども発症リスクを高めます。予防には、バランスの取れた食事、適度な運動、日光浴が重要です。

骨粗鬆症の診断は、骨粗鬆症に特徴的な脆弱性骨折(自覚のない骨折)の有無、および骨密度の数値などを参考にして行います。診断がつけば、他の疾患が原因となっていない原発性骨粗鬆症なのか、あるいは別の疾患が原因で発症する続発性骨粗鬆症なのかを鑑別し、その結果をもとに治療方針を検討します。

1

問診

骨粗鬆症のリスク評価のため、食事・運動習慣、飲酒・喫煙、病歴、骨折歴、薬の使用歴、閉経時期などを確認します。

2

身体診察

身長・体重、背骨の変形や背部痛の有無を確認し、25歳頃との身長差も診断の指標とします。

3

レントゲン検査

胸椎や腰椎のX線検査で骨折・変形・骨粗しょう化の有無を調べ、他の病気との鑑別を行います。

4

血液検査

骨代謝マーカーを測定し、骨の新陳代謝や骨質を評価。骨の吸収と形成のバランスを把握し、適切な治療薬を選択します。

5

骨密度検査

骨密度は骨の強さを評価するための代表的な指標です。骨密度検査では骨の中にカルシウムなどのミネラルがどの程度あるのかを測定します。

X線で腰椎や大腿骨の骨密度を測定し、若年平均との比較を行います。最も精度が高い検査です。

かかとやくるぶしに超音波を当て、骨の硬さを測定。X線を使わず簡単に検査できます。

骨粗鬆症は痛みなどの自覚症状がなく、発症し進行するケースがほとんどです。背中や腰に痛みを感じたり、身長が縮んだりといった自覚症状が出た時には、かなり病状が悪化していることがあります。そのため、早期の診断と適切な治療がとても重要です。骨密度検査は、自分の骨の健康状態を知るうえで重要な手がかりとなります。特に女性は40歳を過ぎたら症状がなくても定期的な骨密度検査を受けることをお勧めします。

骨粗鬆症の原因のうち、年齢や性別、遺伝的な体質などは、変えることができません。しかし、変えることのできる食生活や運動などの生活習慣を見直すことで、予防や改善が可能です。骨を強化する生活習慣のポイントは、食事・運動・日光浴です。良い習慣を身につけて、骨粗鬆症を予防しながらイキイキとした毎日を送りましょう。

骨の健康には、カルシウムとともにビタミンD、ビタミンKなどの栄養素の摂取が重要です。エネルギーと栄養素を過不足なくバランスよく摂取することが大切です。

牛乳・乳製品は吸収率が高く、小松菜、ひじき、大豆製品なども摂取を心がけましょう。

魚類やきくらげに多く含まれ、日光を1日30分~1時間浴びることで体内でも生成されます。

納豆や海藻類に豊富で、骨へのカルシウムの取り込みを助けます。毎日の食事に取り入れましょう。

運動不足は骨密度を低下させ、転倒リスクを高めます。適度な運動は骨の形成を促し、転倒予防にも有効です。散歩や階段昇降などを習慣化し、無理のない範囲で継続しましょう。

骨密度が低下した場合、食事療法・運動療法に加え、薬物療法を行います。患者の状態に応じて最適な薬を選択し、骨の健康を維持します。現在使用されている主な薬剤には以下のものがあります。

破骨細胞の働きを抑え、骨密度を増加。

破骨細胞の成熟を抑え、骨吸収を抑制(6ヶ月に1回の注射)。

骨の形成を促し、骨吸収を抑制(1ヶ月に1回の注射)。

骨形成を促進(自己注射)。

カルシウム吸収を高め、骨の石灰化を促進。

エストロゲン様作用で骨密度を維持。

骨粗鬆症の治療は、患者さまの状態に応じて適切な薬剤を選択し、骨の健康を維持することが大切です。医師と相談しながら、最適な治療法を選び、骨折を防ぐためのケアを続けましょう。